A 16 de Junho de 2000, festejou-se lá em cima, no planalto, o quadragésimo aniversário do que ficou conhecido pelo nome de “Massacre de Mueda”. Houve tolerância de ponto, naquele dia, no distrito de Mueda, e, se não houve oficialmente também no de Muidumbe, a população daquele distrito de hoje, que, nesses tempos das sessenta, fazia parte da mesma circunscrição de Mueda, considerou-se, com razão, abrangida pelo evento, e auto-praticou também a tolerância de ponto. Bebeu-se muito, dançou-se nas barracas, batuqueou-se toda a noite. As estruturas fizeram uma cerimónia frente ao monumento, e a Frelimo organizou um comício (do partido) sob a presidência do governador da província (pois do Estado).

Nesse dia de 16 de Junho de 1960, o governador do (então) distrito de Cabo Delgado, Almirante Teixeira da Silva, tinha pedido ao administrador da circunscrição dos Macondes, Garcia Soares, para convocar uma grande banja. O Almirante queria falar aos Macondes, e em particular àqueles que tinham já organizado três delegações vindas do Tanganyika: o próprio Faustino Vanomba tinha vindo em 1959 e tinha sido bem recebido (e a sua viagem de volta paga) pela administração, depois o Simoni N'Chuchi tinha vindo, já em 1960, com seis outras pessoas (e foram palmatoados e presos pela administração), e por fim de novo o Faustino com Chibilite Vaduvane (Quibirite Diwane no Tanganyika) e cinco outras pessoas, tinham-se apresentado à administração a 14 de Junho.

Faustino, Chibilite e Simoni eram membros de uma associação de ajuda mútua de Macondes moçambicanos no Tanganyika, a Mozambique African Association, que eles chamaram em português “Sociedade dos Africanos de Moçambique”. A MAA-SAM era forte em Tanga e Lindi, e tinha um branch em Dar-es-Salam. Não tinham relações com Nyerere e a TANU, e não gostavam nada da MANU, Mozambique African National Union, que também tinha enviado uma delegação, depois da prisão do Simoni N'Chucha, dirigida por Tiago Mula, delegação esta que também tinha sido presa. A MANU, influenciada pela TANU, e cujos líderes eram urbanos, já falava em independência, enquanto a MAA-SAM, mais camponesa, queria negociar com a administração portuguesa as condições de um regresso massivo dos Macondes a Moçambique. Mas eles queriam ter as mesmas condições que usufruíam no Tanganyika, cujo capitalismo colonial era mais moderno, onde não havia trabalho forçado e onde não se exigia a quarta classe para ter a carta de condução. A MAA queria que os Macondes voltassem livres, queria a terra livre, queria Uhulu (em xi-maconde, Uhuru em ki-swahili), quer dizer liberdade.

Pode-se pensar hoje que isto implicava a independência para Moçambique, e aliás alguns jovens Macondes formados nas missões católicas holandesas de Imbuho e Nangololo pensavam nisso... Mas essa ideia ainda não era tão nítida para a MAA: Uhulu, liberdade para a terra, tal era o programa. Os habitantes do planalto já tinham conhecimento das prisões. Por isso, a administração local andava muito inquieta e desconfiava mais dos que vinham do Tanganyika que dos sócios do movimento Linguilanilo, que agiam legalmente no planalto produzindo voluntariamente algodão, porque estes se diziam portugueses quando falavam ao administrador e mesmo ao governador. Mas o almirante estava tranquilo, pois já tinha falado a amotinados na ilha da Madeira nos anos quarenta, com a sua farda branca e as suas condecorações... Queria mesmo muita gente para ouvi-lo. A administração de Mueda sentia que algo estava a nascer, e recomendou aos cipaios para dizer às populações que viessem sem as suas facas. O governador não queria vir com soldados, bastavam os cipaios com as suas armas de antes da Primeira Guerra mundial e de carregar pela boca... O intendente de Cabo Delgado teve que enviar dois jeeps, às escondidas, seguindo-o cinco quilómetros atrás.

Houve muita população que foi para Mueda, alegre, para ter a sua Uhulu das mãos da delegação que o Governador vinha acolher. Havia cerca de 5000 pessoas, e 1000 bicicletas. O governador falou só dos preços que iam ser bons, não anunciou a Uhulu, e nem tinha pensado que tal lhe seria pedido. Faustino e Chibilite pediram-na. O Almirante, numa louca inconsciência, mandou prendê-los, em frente da multidão. O aspirante Godinho hesitou, olhou para o administrador Soares, mas era uma ordem. A delegação foi algemada. A multidão avançou, um Maconde bateu com uma bomba de bicicleta no Governador e perguntou se alguém tinha uma faca. Godinho, encarregado da protecção do Almirante pegou na sua pistola e abateu o atrevido. Os padres brancos e o comerciante China gritavam para as pessoas se irem embora, mas elas avançavam para impedir o carro dos presos de seguir para Pemba. Os cipaios então fizeram fogo. Os dois jeeps que vinham, aos poucos, pela estrada de Chudi, chegaram nesse momento e o alferes também fez fogo. Algumas pessoas foram esmagadas pela fuga das outras. O governador de imediato saiu para Pemba com os presos, seguido, sem mesmo que ele soubesse, pelos jeeps militares, um dos quais virou-se, não aguentando a velocidade do carro do almirante... As testemunhas directas falam em algumas mortes, uma disse dezasseis. A Frelimo, no seu jornal publicado em Argel, cinco anos depois, fala de 150 mortos. No seu testemunho publicado no livro de E. Mondlane Lutar por Moçambique, J. Chipande disse que eram 600.

Mueda foi uma tragédia de seres humanos, dos dois lados. De um lado, uma delegação de Macondes do Tanganyika, ultrapassados pelo significado da sua própria reivindicação de Uhulu, querendo negociar a liberdade de volta às terras de Mueda. De outro lado, a administração local, assustadíssima pelo evento da banja, mas que tinha que obedecer às ordens do Almirante. E por fim, este marinheiro completamente ignorante da realidade nova, que nem queria escolta militar e que pensava poder acalmar os Macondes só com a sua bela farda branca. Portugal no seu todo muito simplesmente não tinha percebido que já se estava nos anos sessenta. Dez ou seiscentos mortos, o significado político de Mueda não muda, abriu uma nova era.

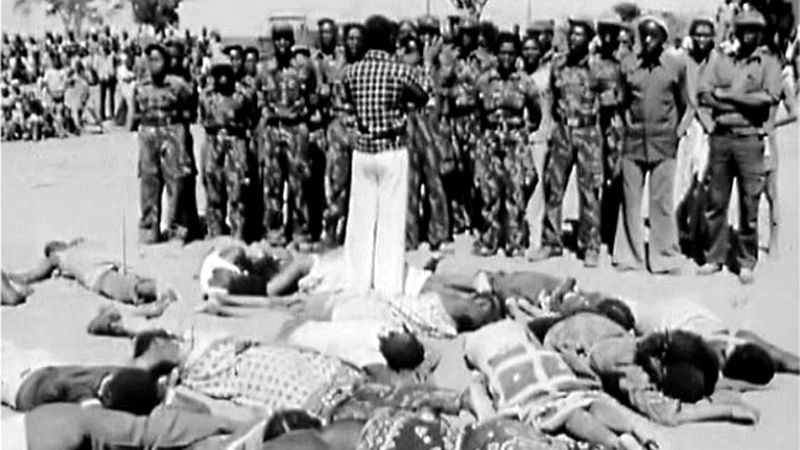

Foto publicada em Cais da Memória.

Depois, os Macondes quiseram fazer a guerra, prontos a seguir o primeiro movimento capaz de desencadeá-la. Mas isso é outra história.

O que não é outra história é o uso que é feito da primeira. Na cerimónia de Mueda, no dia 16 de Junho 2000, houve, em figurantes, colunas guerrilheiras do tempo da luta armada, isto é uma representação da própria Frelimo depois de 1964. Aliás, já não há aquela peça de teatro sobre o massacre. A última vez foi em 1995. Os actores estavam fartos de ser utilizados para uma cerimónia oficial e depois nem recebiam nada. O próprio Faustino Vanomba tinha representado o seu papel (isto é o papel que a história oficial dava-lhe), em 1987 e 1990, a pedido insistente do administrador. Mas estava triste e dizia que não tinha sido assim. Morreu em 1994. Em 1995, já o texto da peça tinha sido modificado um pouco. Mas depois não houve mais a representação. Quando os restos mortais do Chibilite Vaduvane foram trazidos de Inhambane, onde tinha morrido em 1977, houve de novo uma cerimónia mais importante, em 1999, mas a sepultura não estava pronta. A placa de cimento veio só quase um ano mais tarde e, até hoje, não tem nenhum nome, nenhuma data, nenhum epitáfio. Ouvi dizer que hesitam entre pôr o nome de baptismo (Matias) e o nome maconde (Chibilite). Em Inhambane, havia os dois. A campa do Faustino tem placa, sim, mas sem apelido. Na cruz de madeira está pintado a mão "Faustino", sem mais nada.

Desta vez, para o quadragésimo aniversário, nem os familiares de Faustino Vanomba, nem de Chibilite, nem o velho Simoni N'Chuchi, nem outros velhos, heróis daquele tempo de 1960, foram convidados. Foi apenas uma cerimónia da Frelimo só, com cerca de quinhentas pessoas, incluindo as estruturas vindas de Pemba e de Nampula.

Depois da prisão e do desterro, Faustino tinha refeito a vida em Inhambane. Tinha vindo visitar os familiares em 1987, e pensava que ia ser a mesma coisa em 1990. Mas o governo só subsidiou a ida e não a volta, e depois em Mueda não o dignificou, não o ajudou, nem aos dois filhos. Faustino foi reconhecido Antigo Combatente, mas não teve pensão. Bebia para esquecer, morreu na miséria, e os seus filhos que tinham vindo com ele para Cabo Delgado ficam hoje na mesma situação de pobreza.

A Frelimo faz parte da história de Moçambique e, aliás, esta parte da história precisa ainda de muitos estudos para acabar com o seu (ab)uso partidário exclusivo. Mas a história de Moçambique nunca se poderá resumir à história deste importante partido. Mueda 1960 não faz parte da história da Frelimo, nem pode, obviamente, fazê-lo – é outro período, outro contexto, são outras contradições, outros homens. Esquecê-lo para só transmitir a visão da Frelimo, de legitimidades e poderes que vieram depois, leva ao esquecimento dos homens que fizeram Mueda. Mas são eles, os heróis.

* Este artigo foi originalmente publicado na revista (hoje desaparecida) Agora. Economia, Política e Sociedade, Maputo, n° 2, Agosto 2000, pp. 30-31 para os 40 anos do “Massacre de Mueda” (16 de Junho de 1960).

* * *

Dezoito anos passaram desde a publicação deste artigo e do inquérito de terreno que tinha feito em Mueda quando dos 40 Anos. Já tinha feito um grande trabalho em arquivos coloniais e junto à maioria dos atores portugueses do “massacre” em Portugal. Infelizmente, nunca mais tive tempo para completar. Tenciono fazê-lo...

Afirmava que “os que fizeram Mueda”, membros da MAA-SAM, não vinham para “negociar a independência” de Moçambique – é um anacronismo traduzir a palavra suaíle “Uhulu” por “independência”. E independência do quê? Já tinham todos ouvido falar de “independência” mas o conteúdo concreto não era bem definido. “Moçambique” não tinha o mínimo significado para a grande maioria dos macondes, em particular os que tinham vivido anos no Tanganhica e no Quénia nas plantações de sisal, longe da maturação política das grandes cidades. Isso não significa que não havia Macondes a já pensar numa independência à escala da colónia inteira mas nada indica que já era o caso dos animadores da MAA em 1960. Queriam a liberdade para a terra deles, para a nação deles, para o povo maconde.

A delegação da MAA vinha com o vivido do Tanganhica, uma colónia inglesa mais desenvolvida e onde já não havia indigenato: vieram para Mueda para reivindicar o equivalente do que tinha na colónia além-Rovuma.

Queriam voltar para Moçambique porque a independência do Tanganhica era fonte de inquietação: pressionados pelo sindicalismo africano, os fazendeiros europeus do sisal aumentaram os salários e também a intensidade do trabalho, já não necessitando da mão de obra estrangeira, daí um desemprego crescente dos macondes moçambicanos; também a independência significava a tomada de poder pelos suaíles, que escravizavam os macondes um século atrás; o recenseamento de 1959 tinha pedido de que chefe dependiam os moçambicanos, e estes tinham sido obrigados a indicar regulados em Moçambique, pelo que tinham sido indicados para prepararem a sua saída do Tanganhica.

Isto é: não vinham para pedir com precisão a independência, e ainda menos a independência de Moçambique, mas a liberdade para voltar livres na terra livre deles. Pode-se perfeitamente chamar isso nacionalismo mas não era nacionalismo moçambicano. O direito à volta foi aceite por Portugal, mas individualmente, sem medida coletiva e no quadro do indigenato. Essas reivindicações, objetivamente, significavam uma rutura com a política colonial portuguesa da época, mas não era sentido assim na altura. Até os dirigentes da MAA tinham muito boas relações com o consulado e vice-consulados portugueses em Dar-es-Salaam, Tanga e Zanzibar e não tinham relação alguma com a TANU. Mas para Portugal, essas reivindicações já eram subversivas.

Terá sido um jogo duplo dos dirigentes da MAA? Se não errar, isso é a tese do excelente investigador Paolo Israel, da Universidade de Western Cape, que trabalha com base na memória oral – quando eu trabalhei principalmente em fontes arquivísticos coloniais e fontes orais portuguesas. Os testemunhas interrogadas por ele afirmam que, sim, já defendiam 1°) a independência, 2°) a independência de Moçambique. Ele me perguntou: com que critérios as minhas fontes arquivísticas e coloniais teriam mais valor que as fontes orais africanas dele? A pergunta era parcialmente errada: não são fontes de mesmo natureza e não vale a pena medir os valores respetivos delas. Mas as ciências sociais ensinaram-nos que 1°) a memória é uma construção permanente, e 2°) não pode existir sem quadros sociais. Os testemunhas macondes interrogadas por Paolo Israel conheceram, depois, toda uma luta anticolonial dirigida pela Frelimo e mais de cinquenta anos de poder e de imposição da narrativa desta. Associam a tragédia de 1960 com tudo o que se lhe sucedeu, com toda a sinceridade: sim, pediam a Uhulu, isto é a independência; sim, essa independência era a de Moçambique, etc.

Os arquivos coloniais veiculam a narrativa do colonizador. Mas têm uma vantagem: não mudam. Além disso, os atores coloniais que entrevistei nos anos 1980, um depois de outro, nunca mais tinham vivido em Mueda. Encontrei obviamente várias contradições nas narrativas deles, mas precisamente, pude confrontá-las. E também utilizei fontes orais africanas, quer recolhidas por mim, quer pelas brigadas do centro de estudos africanos da Universidade Mondlane.

Não é questão de saber “quem tem razão”. Este debate é muitíssimo interessante e deverá ser aprofundado, trata-se das condições de produção da memória. Condensarei essas linhas citando este pequeno debate que tive em 2000 com uma testemunha africana da tragédia do 16 de Junho de 1960:

“– Houve muitos mortos?

– Sim, muitos! Foram dezasseis!

– Ah! Pensava que eram seiscentos...

– ... sim, depois recebemos a orientação que eram seiscentos”.

* Michel Cahen - diretor de investigação do CNRS, HDR. Investigador Associado da Escola Superior de Estudos Hispânicos e Ibéricos (Casa de Velázquez, Madrid).

Versão integral publicada in Miguel Cardina & Bruno Sena Martins (eds), As voltas do passado: a guerra colonial e as lutas de Libertação, Lisboa, Tinta-da-China, Maio de 2018, pp. 40-47.