Abril de 1903. O primeiro-ministro, Hintze Ribeiro, mal recobra o fôlego: Coimbra ainda arrefece da revolta do Grelo e o copo já volta a transbordar, agora no Porto. Na fábrica de tecidos de Júlio Pereira do Amaral, os operários querem falar dos seus salários. Os tecelões do norte são dos operários mais mal pagos do país e as mulheres ganham menos de metade dos homens. Cerca de mil operários têm de recorrer diariamente à ração da cozinha económica municipal. Os salários de um casal com dois ou três filhos mal chegam para casa e escassa comida, nada sobrando para roupa, calçado ou transportes. Em quase todas as casas há teares que não param, manobrados por pais e filhos, muitas vezes dia e noite. O patrão Amaral paga ainda abaixo das outras fábricas e impõe um horário ainda mais longo, com entrada ainda noite e saída ao sol posto.

Uma fábrica um pouco mais insuportável que as outras

Os operários decidem parar, “fazer parede”, greve. Durante duas semanas, o patrão conta com apoios para resistir à pressão. Algumas operárias vêm “emprestadas” por outra fábrica, a Alfândega deixa de pedir faturas às tecedeiras domésticas que vêm de Gaia pela ponte D. Luís. Mas a persistência vai dando exemplo. Na verdade, a esta sina é também a dos outros tecelões do Porto. Os próprios patrões assumem o abuso. Na imprensa, chegam a lamentar a miséria dos empregados como uma funesta fatalidade da concorrência.

Nas ilhas do Porto, de pouco serve esta compreensão patronal. As crianças entram na fábrica por vezes aos seis anos, já marcadas pelas doenças da fome, a tuberculose endémica é agravada pela habitação em tugúrios insalubres nas “ilhas”, onde pais e filhos se amontoam. A imundície é geral: o Porto é percorrido por carreteiros, desgraçados que recolhem das ruas fétidas o que depois vendem como fertilizante de campos. Na segunda cidade portuguesa, o século XX já começou, mas qualquer saneamento é apenas um projeto.

Ribeira do Porto na época da greve.

Começam as greves solidárias

A 13 de maio, os operários de fábricas das zonas do Bonfim e de São Roque da Lameira declaram-se em greve de solidariedade. Nessa noite, centenas de homens e mulheres aproveitam o luar num descampado em Rio Tinto. A convocatória é clandestina e, se a polícia montada aparecesse, a assembleia teria que se dispersar pela penumbra dos campos. Não será o caso: a reunião termina inteira e aprova a greve geral dos têxteis do Porto.

É um passo arrojado. A ilegalidade das greves - umas vezes toleradas, outras vezes reprimidas com violência - é uma ameaça permanente. No verão anterior, em 1902, os tecelões de Gouveia tinham ensinado um novo tipo de greve, setorial, além da fábrica ou da oficina. Oitocentos exigem a reposição das antigas tabelas salariais, com partes variáveis que compunham mais de metade do rendimento. São despedidos vinte organizadores, mas a paralisação vence e deixa exemplo.

Em contracorrente, em dezembro de 1902, os socialistas de Azedo Gneco, no sexto congresso das associações de classe, em Aveiro, reiteram a sua renitência anti-grevista. Além de proclamar a subordinação das associações ao “partido da classe”, o congresso rejeita qualquer convocatória de greve enquanto decorra uma greve noutra localidade e impõe a cada associação de classe que verifique a “necessidade real” da greve e submeta o seu parecer à decisão final da federação. Na dinamização da greve do Porto destacam-se os anarquistas. Chegados há poucos anos às lides sindicais, enfrentam uma prova de fogo.

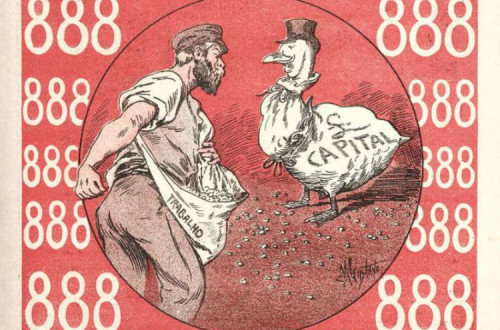

“A Paródia”, na edição do 1º de Maio de 1900. Os três oitos representam a principal reivindicação do movimento operário mundial: oito horas de trabalho, oito horas de descanso, oito horas de lazer.

Assembleias clandestinas estruturam a greve

Com o lançamento da greve setorial em meados de Maio, uma comissão secreta - coletivo fantasma sem membros conhecidos - afixa um manifesto em que desresponsabiliza a Confederação Operária das Artes Têxteis pelo que se vai seguir: “não aconselhou os operários à greve e por isso também não lhe compete aconselhá-los a retomar o trabalho”. Os operários colocam a estrutura associativa a salvo da repressão e, no mesmo passo, livram-se por agora da autoridade dos socialistas. As reuniões clandestinas são constantes, distribuídas por zonas, e surpreendem o governo civil e os negociadores patronais. Quando o Jornal de Notícias visitar os operários presos no Aljube, Manuel Riqueza responderá: “nesta greve não tem havido chefe nem sequer comissão permanente que dirija os trabalhos. Tem-se feito simplesmente. Quando é preciso falar com alguém, reunimo-nos e nomeamos uma comissão. A comissão faz o que tem a fazer e pronto, acabou. Deixa de haver chefes”.

Por esta altura, já se cumpriu quase um mês de greve em algumas empresas. Alguns recolhem ao campo, procurando sustento da terra, outros subsistem endividando-se nas tabernas e mercearias. As outras classes profissionais quotizam-se para apoiar os tecelões. O subsídio recolhido é distribuído em cada bairro, igual para cada família. Crianças de casas mais atingidas pela fome são recolhidas em casas de companheiros de outras profissões. Alguma imprensa, sobretudo a republicana, junta-se ao apelo: “Acolham-se essas, ao menos, dê-se-lhes agasalho, dê-se-lhes um pouco de pão, enquanto os pais seguem a linha que o Destino lhes demarcou”, escreve O Primeiro de Janeiro, que lista com nomes os doadores de fundos e famílias de acolhimento. Alguns dos maiores jornais chegam a organizar petições de fundos a favor dos mais atingidos pela fome. A CGT francesa informa sobre a greve nos seus plenários sindicais e recolhe fundos que envia para o Porto.

A CGT francesa informa sobre a greve nos seus plenários sindicais e recolhe fundos que envia para o Porto.

A presença operária como disrupção dos espaços burgueses

Na noite de 2 de junho, prepara-se uma ofensiva em forma. Os operários e as suas famílias farão do espaço nobre da cidade a imagem da sua miséria. Empurrados pela fome, descem das furnas, das ilhas, “dos túmulos onde vivem”. Na sua expressão macilenta, nos seus andrajos, exibe-se a existência no “cárcere industrial” e a dureza da luta. Irão às grandes praças pedir esmola. Aos lojistas, aos comerciantes, aos burgueses. Já na greve dos manipuladores de tabaco de 1887, o apelo à caridade pública tinha sido arma política e recurso de subsistência.

Na manhã seguinte, a polícia cerca alguns dos bairros de maior concentração operária, mas muitos conseguem chegar ao centro. Às treze horas, uma comissão das diversas profissões têxteis é convocada pelo governo civil. Comparecem oito homens e duas mulheres. A delegação protesta pelo bloqueio do acesso ao centro da cidade e contra a parcialidade da polícia no conflito laboral. A conversa parece ouvir-se na Batalha, onde já se juntaram mais de mil: os fardados carregam, brandindo os chanfalhos, espadas que servem de cacete se a pancada não vier pelo lado cortante. Os agentes à paisana usam a bengala. O comissário Arriscado grita ao povo que disperse. Pelas ruas Passos Manuel e Sá da Bandeira desce um único grito: “temos fome!”.

Praça D. Pedro (hoje Praça da Liberdade) na época da greve.

A praça D. Pedro está fechada pela polícia. Os homens recuam e as mulheres dirigem-se aos agentes, primeiro em súplica, ajoelhando-se com os filhos, alguns de colo, e depois abordando-os diretamente. Sob o sol, sob a tensão, sob o jejum, há desmaios. A polícia recua e deixa a miséria marchar até à praça. Pela tarde fora, a pressão aumenta. Os populares, cada vez mais, recusam-se a dispersar mas evitam qualquer confronto. Toda a agressão contra aquele povo, com as mulheres e crianças à frente, cria grande comoção. O operário sapateiro e futuro secretário-geral da CGT, Manuel Joaquim de Sousa, recordará muitos anos depois a marca que lhe deixou, aos vinte anos, o momento da chegada da cavalaria e as mulheres deitadas no chão com as crianças, todos antecipando o horror. Que ordem estava a polícia a proteger? A da praça. A ordem da invisibilidade, interrompida por gente que quase só conhecia a luz do dia através da janela da fábrica.

O comando ordena o recuo da cavalaria. Julga ter uma ideia melhor que uma odiosa carga sobre famintos. Requisita os bombeiros, que instalam mangueiras nas bocas de incêndio para dispersar os operários a jatos de água. Nunca tal se vira no país e a incredulidade é geral. Ao lado de Manuel Joaquim de Sousa, uma peixeira pousa a canasta e logo ali, com a sua faca, corta a mangueira. Os bombeiros, já embaraçados com o encargo recebido, aproveitam para se retirarem. Ao final da tarde, centenas de homens e mulheres ainda ocupam a praça, rodeando o gradeamento da estátua de D. Pedro, em frente à Câmara Municipal.

A repressão na Praça D. Pedro, ilustração da imprensa da época

Tinham conquistado o espaço, trazido a condição operária ao centro da cidade e exposto a única resposta que o poder tinha para dar - a violência em nome da ordem -, isolando-o perante uma opinião pública comovida. A desgraça dos tecelões enche páginas de jornais de quase todas as cores políticas.

Giuseppe Chiti, o libertário que não podia ser preso

A repressão dos anarquistas acentua-se no final do século XIX por toda a Europa, com a aprovação das “leis celeradas” que proíbem a propaganda anarquista e conduzem centenas de militantes à prisão e ao degredo. Até ao derrube da monarquia vigora também em Portugal uma dessas leis. Ainda assim, o país é procurado, nos primeiros anos do século, por alguns fugitivos. É o caso do italiano Giuseppe Chiti (aportuguesado para José Chite), operário chapeleiro e um dos principais organizadores da greve de 1903.

A sua atividade militante começa com o pai, Antonio, em Livorno. Daí partem para Barcelona, onde desenvolvem intensa propaganda a partir do grupo Filhos do Mundo, ainda na década de 1880. Preso em 1893, Giuseppe foge de novo, como muitos anarquistas espanhóis e sobretudo estrangeiros, agora da repressão na Catalunha. Dez anos mais tarde, está em Portugal. Em 1902, colabora sob pseudónimo no Germinal, jornal anarquista pró-republicano de Setúbal, e no ano seguinte está de novo preso, agora no Porto. Assim que é libertado, regressa à agitação e atua na greve dos tecelões.

Na tarde de 2 de junho, José Chite é agarrado em plena praça D. Pedro. Desencadeia-se o tumulto. “Aquele homem não pode ser preso”, ouve Manuel Joaquim de Sousa, juntando-se aos que tentam impedir a evacuação do anarquista por agentes à paisana. Dois operários, José Alves e António Pinto, o “Cinco Réis”, abatem-se sobre os polícias com toda a energia contida desde que o dia começou. Chite consegue soltar-se e fugir pelo Mercado do Anjo. Uma semana depois, é referenciado em São João da Madeira, numa reunião de chapeleiros onde apela à greve de solidariedade com os operários do têxtil e contra os patrões da chapelaria que ameaçam despedir quem se organize na associação de classe.

O juiz Veiga, chefe da polícia secreta, é informado da iminente paragem dos chapeleiros, solidários com os tecelões. Chite está sob vigilância, tal como a sua companheira, Maria Clara, lisboeta e “propagandista incansável”, de acordo com as palavras do governador civil ao primeiro-ministro. Na madrugada de 15 de junho, a polícia invade-lhes a casa. Além do casal e dos seus dois filhos pequenos, encontra dois militantes espanhóis e leva todos para o Aljube e depois para a prisão do Limoeiro, em Lisboa. Os chapeleiros do Porto e de São João da Madeira iniciam a greve. Por uns tempos, perde-se o rasto a Giuseppe e Maria Clara. Reaparecem em Beja, anos mais tarde, sempre nas lides libertárias. Sob o pseudónimo Cláudio de Lisle (referência ao autor do hino A Marselhesa), José Chite redige em 1906 o folheto “A Propriedade e o Socialismo”, editado pelo grupo Ação Direta, que estará na origem da influente revista Sementeira.

O fracasso da tática repressiva

O governo quer reeditar o golpe de força de dois meses antes, no esmagamento da insurreição de Coimbra. O governador civil, Adolfo Pimentel, telegrafa a Hintze Ribeiro: “se a repressão na segunda-feira for feita com tino, prudência, mas com muita energia, creio que a greve não durará mais de dois dias. Veremos e que Deus nos ajude”. No dia seguinte, depois de publicar um edital proibindo a circulação de manifestos e a mendicidade, apoiará os patrões na tentativa de reabrir as fábricas. O comissário da polícia do Porto apresenta as magras cedências patronais como definitivas e indica que as fábricas reabrirão no início da semana seguinte.

A greve está num momento crítico. Na noite de domingo, grupos de operários percorrem as “ilhas”, avisando os recalcitrantes do risco de andarem na rua na madrugada seguinte. Para castigar quem tente furar a greve, operários sapateiros organizam-se em “comissões” de cinco elementos. Manuel Joaquim integra a sua. O seu irmão Inácio está noutra, composta por opeŕarios cigarreiros. Um ponto está claro: a única violência permitida é a da punição dos fura-greves. Ao início da noite, uma assembleia de dois mil operários aprova as instruções para quem for forçado ao trabalho pela polícia: “que aqueles operários se entreguem voluntariamente à prisão, não dando ocasião a que a autoridade exerça contra eles os meios repressivos”. O centro do Porto também deverá ficar deserto. Acabaram as marchas da fome, agora trata-se de assegurar a greve e evitar o confronto até se frustrar a reabertura das fábricas.

Segunda-feira, o sol ainda não nasceu quando recomeça o jogo do gato e do rato. Os trabalhadores retiram-se do espaço público e surpreendem o governo, que não esperava tal “inação ordeira”. O Porto está parado e a polícia não encontra ninguém para espancar ou obrigar ao trabalho.

Poucos se arriscam a enfrentar os piquetes. Em vez do regresso ao trabalho, a greve generaliza-se e passa a envolver todos os setores da cidade do Porto e as localidades em redor. Ao longo da semana, apesar da militarização do terreno, multiplicam-se novas adesões, decididas em campos fora da cidade, a altas horas, ou nos locais mais exóticos - manipuladores de pão em barcas sobre o rio; outros no cemitério do Prado do Repouso. Por vezes, são convocados jornalistas. Junto à notícia da chegada ao Porto de trezentos militares de cavalaria, o diário republicano Voz Pública reproduz a moção aprovada na assembleia da madrugada anterior: “Que todas as mães recomendem, peçam e ordenem a seus filhos, quando estes tenham de ser soldados, que nunca se filiem na polícia civil e, quando eles lhes não obedeçam, os desprezem e amaldiçoem como filhos espúrios”.

No JN, um dos oitenta metalúrgicos da fundição Viúva Guimarães explica a adesão à greve geral: “estávamos ali, discutíamos este aparato de força e sentimos que aquilo parecia ameaçar-nos. De repente, resolvemos isto. Não pode ser, é preciso que se saiba que há operários no Porto”. Os da fundição Aliança também param, por solidariedade e também pela redução do seu horário, de 78 para 59 horas semanais. Os forjadores de cravo e prego exigem que os aprendizes tenham pelo menos dez anos. Outros há que se apresentam em greve por solidariedade apenas: a imprensa lista dezasseis fábricas em que os grevistas se declaram sem motivo de queixa dos seus patrões. Chapeleiros, moageiros, metalúrgicos, cigarreiros, sapateiros, tamanqueiros, serralheiros. Quatro mil tanoeiros de Gaia. Parados.

O JN, que entretanto declara o seu apoio à greve, altera o seu título habitual de 20 mil para 30 mil grevistas, dois terços da população operária do Porto nesta altura. A 20 de junho contam-se 250 presos, entre a cadeia do Aljube e os porões do cruzador D. Amélia e da corveta Estefânia, estacionados junto a Massarelos. De terra, milhares de grevistas saúdam e animam os presos a bordo.

O primeiro acordo coletivo do têxtil no Porto, uma conquista da greve

No final de junho, após semanas de negociações, entre representantes operários e patrões das fábricas com teares mecânicos chegam a um acordo. A Confederação dos Operários da Artes Têxteis, entretanto chamada à representação dos operários nas negociações, aconselha o fim da greve nos setores em solidariedade. Quando voltam ao trabalho, os operários do têxtil mecânico comprometem-se a entregar 10% do salário, correspondentes ao aumento conquistado, ao fundo de greve dos trabalhadores das cerca de 120 fábricas de teares manuais que continuam fechadas. São libertados os operários que se encontravam presos nos navios de guerra, mas em algumas fábricas, há lock-outs patronais por recusa dos acordos, incumprimentos em muitas outras. Os plenários operários não cessam, mesmo se 80% dos patrões de produção manual assinam o acordo.

No final de julho, a greve praticamente terminou. A grande maioria dos 400 despedidos por motivo de greve é reintegrada, ainda que sessenta acabem por ter de rumar a Lisboa em agosto, para postos de trabalho que as organizações operárias tratam de lhes encontrar ali.

O Acordo

- Aumento de 10% para a tecelagem e fiação mecânica; alinhamento da tabela pelos valores mais altos pagos pelos industriais, aumentados daqueles 10%. Essa tabela foi sendo assinada até meados de agosto.

- Nenhum operário despedido por motivo de greve

- Escrutínio das multas cobradas “ao salário dos operários e operárias" pelos gerentes ou patrões (não só encarregados), consignação das multas cobradas aos operários a fundos de subsídio por doença ou acidente de trabalho. Que após doença mantenham direito ao regresso ao posto.

- 10 minutos de tolerância à entrada (15 para lactantes)

- Horário máximo das 7h às 19h, com uma hora para jantar; sábado das 6h às 14h com meia hora para almoço.

Em 1907, quando o tribunal arbitral entrou em funcionamento, este acordo coletivo ainda vigorava.

A greve do Porto e o sindicalismo revolucionário

Até à viragem do século, os anarquistas eram grupos de afinidade e doutrina, alheios aos temas da política nacional e à vida das associações de classe, que estavam quase exclusivamente nas mãos dos socialistas. O intervencionismo anarquista passa a acentuar-se em duas frentes - a colaboração com os republicanos, sobretudo nas atividades secretas da Carbonária contra a aliança monárquico-religiosa, e a ação grevista, que afronta a cultura sindical do PSP. Nos finais de 1902, o congresso sindical reiterava a subordinação ao partido e votava normas para dificultar a deliberação do recurso à greve pelas estruturas sindicais de base. Nesta altura, os partidos da Segunda Internacional seguiam a escola do SPD alemão, que considerava a própria ideia de greve geral uma “idiotice geral”: a hipótese de interromper a produção à escala de uma comunidade (para além da oficina, da fábrica ou do setor profissional) seria um delírio da imaginação.

Para os anarquistas que chegam às associações de classe na viragem do século, a insurreição de Coimbra e, logo depois, a greve geral do Porto (em que já predominam face aos socialistas) comprovam a validade prática da greve geral como ruptura da normalidade capitalista. Nos anos seguintes, esta será a marca dos novos sindicalistas, influenciados pelo sindicalismo revolucionário da CGT francesa. Por toda a Europa, muitos “elementos avançados”, como então se qualificam, vão descolar das velhas teses da Segunda Internacional; em Portugal, a maioria dos anarquistas transforma-se em anarco-sindicalistas. Depois da revolução russa, boa parte dessa geração militante aderirá à forças da Internacional Sindical Vermelha, promovida pelos bolcheviques, e estará no lançamento dos partidos comunistas. Essa não será outra história, mas é um novo capítulo.

Bibliografia:

A Greve Geral de 1903 no Porto, de Eduardo Cintra Torres, Afrontamento, 2018 (recensão aqui)

Os Últimos Tempos de Acção Sindical Livre e do Anarquismo Militante [Seguido de Memórias de Manuel Joaquim de Sousa, Contadas por Ele Próprio até aos 20 Anos de Idade], Antígona, 1989