Ana Bárbara Pedrosa: Este livro trata a prisão do Tarrafal durante o tempo em que esteve ativa. Como tratou isto? O drama histórico cobriu o individual? Qual pesou/doeu mais na escrita?

Mário Lúcio Sousa: Neste livro, por acaso, não há nada de histórico, tudo é indivíduo. Os indivíduos é que fizeram, sem querer, a História, eles é que carregaram todo o sofrimento humano, toda a fragilidade humana. E foram eles que, individualmente, nos legaram o que devemos fazer com a nossa bestialidade.

Nascemos semi-deuses como os bebés e vamo-nos tornando bestas com o passar do tempo. Cabe a cada um descobrir se quer se limpar e seguir o caminho que devia ter seguido desde o início ou se continua na estupidez humana. Foi o que aconteceu com esses homens que foram para o Tarrafal: descobriram a estupidez humana, lutaram muito cedo contra ela, e em momentos de desespero, em que cada um perde a sua individualidade, cada um superou a sua concretude e realidade quotidiana e transcendeu. Para mim, cada um desses indivíduos teve uma transcendência e foi esse o legado que recebi enquanto o escrevia.

ABP: Como foi escrito? A formulação literária é invulgar – o senhor usou a voz de vários prisioneiros, todos com o mesmo nome, chegados em alturas diferentes de Portugal, da Guiné, da Angola e de Cabo Verde. Como conduziu isto?

MLS: Nas minhas criações, tudo é muito repentino. Não tenho tempo de pensar e ter elaborações mentais. Não tenho nada sobre a mesa. Não tomo notas, não tenho apontamentos. Sei o que vou escrever, faço uma pesquisa exaustiva e pormenorizada, que para mim é uma questão de justiça e respeito às pessoas e à literatura, e depois começo a escrever. Não me lembro do que escrevi há uma hora, nunca volto atrás, não sei o que vou escrever a seguir. O livro vai discorrendo, vou escrevendo, às vezes rio, choro. No caso deste livro, vomitei quando escrevia sobre a água do poço. Escrevo 14 horas por dia e de repente o livro pára. Percebo que não vai a nenhum lugar. Deixo-o de lado, passo para outra coisa, e dois anos depois regresso.

Estava a escrever quando o Edmundo Pedro morreu. Estava a um terço do livro. Terminei-o dois meses depois. Quando terminei, deixei-o para lá.

Recentemente, mandei dois livros à minha editora. Achou-os bons, mas disse que eram parecidos ao que tinha acabado de publicar. Lembrou-se de lhe ter falado deste livro e enviei-lho.

A Maria do Rosário Pedreira é transparente, direta. Gosto dela como editora por isso, não faz frete. Se o livro não presta, diz que não presta. E escreveu a dizer que tinha adorado o livro.

Os meus outros livros são literatura, este é gratidão à experiência humana, à morte como resultado último daquele que deu a vítima. E gratidão por eu ser um homem livre, um cabo-verdiano livre, e cuja liberdade se deve a muita gente, e a portugueses que morreram na minha terra.

ABP: O limite em que aquelas pessoas em concreto viviam puxa para o livro, mas, da perspetiva do leitor, o elemento social é muito forte enquanto elemento interno da narrativa. Ao escrevê-lo, o que acha que pesou mais – a ditadura numa escala larga, enquanto coisa global que afetou Portugal e as ex-colónias, ou a relação pessoal/emocional que é criada com aquelas personagens e que nos leva para dentro daquele campo?

MLS: Aprendi na vida por várias circunstâncias trágicas – fiquei órfão muito cedo – que o que vale é o detalhe subtil da natureza humana. Cada pessoa é uma compilação única no universo, de toda a história do universo. Desde o big bang, cada expansão está em todas as células. O ser humano é um monumento à existência. É um exemplar único na sua genética, na sua sabedoria. Quando um ser humano domina o outro, maltrata o outro, é uma violência cósmica.

Nunca seria capaz de escrever sobre uma ditadura. Nenhum ditador merece uma vírgula das minhas mãos. Escrevo sobre os homens que os enfrentaram, os homens de detalhes subtis que passam fome, sofrem, transcendem, para dizer ao outro “Tu não és ninguém”.

ABP: A história do Tarrafal é conhecida por portugueses e cabo-verdianos. A literatura tem o papel ativo na mudança do mundo pela perspetiva que tem, permitindo que se veja a partir de dentro?

MLS: Tem, assumo inteiramente essa responsabilidade, e com muita devoção. Porque “O diabo foi meu padeiro” é um livro que, numa única unidade artística, põe quatro nações a conviver: Portugal, Angola, Cabo Verde e Guiné. Na mesma unidade, a literatura conta a história dos paradoxos.

O Estado manda os cidadãos para os confins do mundo porque esses cidadãos não queriam que o Estado fosse abusivo, inclusive sobre o meu povo. Estávamos na mesma luta e não sabíamos. Morreram para que tivéssemos consciência de que nenhum homem devia limitar, escravizar o outro. Foi essa a mensagem que nos passaram. Na mesma unidade, a literatura mostra que, uns anos depois, estávamos nós aos tiros, uns contra os outros, cabo-verdianos e guineenses, angolanos contra os portugueses, etc. Na verdade, não era contra os portugueses, era contra um regime que se tinha corporizado, sem direito nenhum, em indivíduos. Pobres homens que podiam estar felizes com as famílias e foram obrigados a ir defender uma aberração. A literatura consegue dizer isso: “afinal, mesmo nós que andávamos aos tiros, porque nos obrigaram, éramos gratos uns aos outros”.

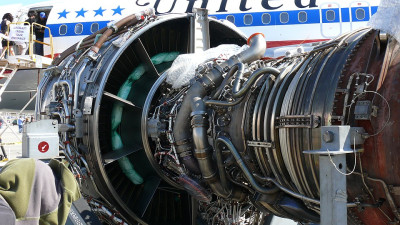

ABP: Não consegui dissociar a vida do romance. Para mim, é tudo romance; e, para mim, é tudo verdade. Uma coisa daquelas – de uma crueldade sem fim – só foi possível por estar ali escondida?

MLS: A desfaçatez desses regimes totalitários tem muito que ver com o carácter de quem está à frente. A pessoa entra numa espiral de anti-humanismo tal que vira um monstro. E se no centro da cidade, onde está a estátua do Marquês de Pombal, lhe fosse permitido plantar uma fortaleza-prisão, ele iria fazê-lo, até para que todos o vissem, para que servisse de exemplo.

Mandavam-nos para longe para causarem o maior dano possível. Não podiam sair, não conheciam ninguém, não podiam receber ninguém. Os carcereiros eram desconhecidos de todo o mundo e o pior é que, até na finitude em que somos iguais, aqueles eram os mais miseráveis, porque eram enterrados na terra de outrem.

ABP: Ainda assim, existe em Portugal a ideia de que a ditadura portuguesa foi branda. É confrontada com outras, sempre de maior impacto a nível europeu, até mundial, como a de Itália ou, claro, a da Alemanha. Acha que o seu livro abre os olhos em relação a isso?

MLS: Não se chama ditabranda, chama-se ditadura. É dura mesmo. Há muita teoria sobre isso, de que o colonialismo português foi mais civilizado do que os outros, é como dizer que um assassinato é menos horrendo que outro. Há homens bons, e distinguem-se dos homens maus, pela estirpe, pelo detalhe. Houve diretores que chegaram ao campo do Tarrafal e tentar fazer a vida o menos penosa possível para aqueles prisioneiros. E houve cabo-verdianos que maltrataram cabo-verdianos como nunca. Depende da estirpe, do carácter, de cada indivíduo. Não há fascismo bom, não há ditador bom. Não há civilização colonizada, não há escravatura humanista. Essas coisas são a antítese do melhor que o ser humano tem, e nunca tiveram meio termo, nem hão-de ter, porque o meio termo é uma possibilidade de equilíbrio. Existe o caminho do meio, mas na possibilidade do equilíbrio há dias bons e maus. Há dias de tristeza, há dias de alegria, há coisas menos boas e muito boas.

O Estado Novo vai até 1974, é uma eternidade. Em várias ocasiões, houve possibilidades de redenção que nunca foram aproveitadas. Quando o campo é fechado em 1964, porque é que voltaram a abri-lo, desta vez para os negros? E há outras histórias na luta de libertação, quando toda a gente pedia o fim da guerra absurda. Até o Papa recebeu os líderes, Amílcar Cabral, e aqui Marcelo Caetano não os recebia. São aberrações da humanidade.

ABP: Como lhe parece que Portugal vive com o seu passado colonial?

MLS: Não olha, está debaixo do tapete. Está a acumular pó. Um dia vamos ter de discuti-lo. Portugal relaciona-se mal com a questão da escravatura, com a questão do fascismo, do salazarismo, do que o Estado Novo, nos seus desrespeitos aos direitos humanos e políticos, causou no território português da época no geral, incluíndo Cabo Verde. Relaciona-se mal com a guerra colonial ainda, não há uma colocação descomplexada deste assunto. E relaciona-se mal com a própria descolonização, o que faz com que não se conte bem como foi a história da escravatura. Por causa disso, ainda não há uma conduta inversa, isto é, do antigo escravocrata em relação ao escravizado, uma conduta de reparação, uma conduta de perdão mútuo, e uma conduta de valorização do que dali saiu.

Há uma complexo relativamente ao fascismo. Confunde-se o português, o cidadão, com o que o Estado português representou numa determinada época. Essa confusão faz com que se trate as coisas com um politicamente correto muito hipócrita. Por exemplo, o campo de concentração do Tarrafal é um território também português. Essa memória é coletiva. Mas há um cuidado, há um mal-estar no tratamento dessa questão. Com a colonização, a mesma coisa. Primeiro, a guerra colonial: porque é que aconteceu, porque é que se investiu tanto neste assunto? Os inválidos que de lá vieram, as viúvas que aqui ficaram, as mães, os órfãos: porque é que não se fala desse assunto?

Com a descolonização é o mesmo. Olha-se para ela como um acto em que o colonizador foi “porreiro”, como se diz em Portugal. Mas a descolonização foi um movimento mútuo. África ajudou Portugal a descolonizar-se também. E não falo de Estados, de símbolos, de brasões, falo de seres humanos, que se confrontaram e no final se abraçaram.

ABP: E Cabo Verde? Como se vive ali a memória colonial? E no sistema de ensino?

MLS: Em Cabo Verde, não há tanto realismo como no continente. A percepção de um guineense, de um moçambicano, de um são-tomense, é muito mais realista do que a percepção que temos em Cabo Verde. Por um motivo: os cabo-verdianos tinham um estatuto diferente. Nós éramos cidadãos portugueses. Os angolanos e os moçambincanos eram indígenas. Havia segregação. Na Guiné, havia um apito: tocava e os pretos saíam da cidade, só ficavam os brancos. Às seis da manhã, tocava o apito e os pretos entravam para trabalharem como domésticos. Em Cabo Verde, não. Chegámos a ter administradores cabo-verdianos. A mestiçagem fez com que se lavasse muito a cara da colonização. Por outro lado, os cabo-verdianos foram intermediários da colonização.

Participámos na colonização, demoramos a perceber que havia segregação, que havia “o preto”. Cabo Verde só passou a existir a partir do século XV, é a terra dos nossos avós, como diz o nosso hino, e um dos avós é português.