Em 2024, comemorou-se o cinquentenário da publicação de La production de l'espace, de Henri Lefebvre (1974) [1]. Após mais de meio século, é lamentável que ainda seja necessário lembrar que a teoria proposta nesta obra visava compreender a reprodução do modo de produção capitalista e, assim, complementar a teoria da luta de classes. Este questionamento, aberto numa obra anterior [2], insere-se na linha da observação da expansão urbana sobre o rural no período após a Segunda Guerra Mundial [3] e levou Henri Lefebvre a desenvolver uma verdadeira ciência do espaço ou espaciologia [4]. Foi assim que ganhou notoriedade, muitas vezes póstuma, em disciplinas cuja inconsistência epistemológica ele tinha contudo demonstrado (geografia, urbanismo, ordenamento do território, etc.), uma vez que elas se baseiam num fetichismo do espaço.

Autor que se tornou moda na década de 2000 pelas múltiplas instrumentalizações do direito à cidade, ele é amplamente citado por autores que não dominam os seus trabalhos. Assim, o conceito de produção é frequentemente reduzido ao ato da fabricação ou do ordenamento, e o de espaço social a um espaço socializado. No entanto, mais do que uma teoria cultural da modelagem do espaço, ele desenvolveu uma teoria social crítica do espaço-tempo que se inscreve na tradição marxista antidogmática. É verdade que se trata de uma obra de difícil acesso para quem não identifica claramente o materialismo e o idealismo filosófico, ou que não tem conhecimento dos debates entre o marxismo e a fenomenologia [5]. E para compreender plenamente esta obra-prima, é necessário dominar parte da galáxia de conceitos que o autor criou e compreender como ele os liga num sistema de pensamento aberto [6].

Mas, num objetivo imediato mais circunscrito, parece-me mais adequado, para honrar a obra mencionada, empenhar-se em contrariar a leitura dualista da relação socio-espacial. De facto, Lefebvre foi acusado de “separatismo espacial” tanto por Manuel Castells [7], dois anos antes da publicação de A produção do espaço, como por David Harvey [8], um ano antes. Embora esses autores tenham abandonado essa crítica posteriormente, muitos usos contemporâneos ainda interpretam esta teoria pelo prisma de uma dialética empobrecida entre espaço e sociedade [9]. Essa tarefa de esclarecimento será o fio condutor deste artigo e eu a ligarei ao que considero serem os principais contributos da obra. Mostrarei primeiro como essa teoria do espaço significa um avanço epistemológico importante que abre outros campos de pesquisa. O mais conhecido deles, que resumirei a seguir, é a renovação da crítica da economia política através da abstração do espaço produzido pelo capital. Por fim, desenvolverei em que medida esse espaço abstrato também é instrumental. Uma contribuição que permite não apenas atualizar o conhecimento sobre a alienação, mas também pensar a dimensão espacial dos processos de subjetivação política em ambientes urbanos.

Uma teoria unitária do espaço

A contribuição mais importante desta obra, e que engloba todas as outras, é a teoria unitária do espaço. Trata-se de uma construção epistemológica do espaço que ultrapassa as fronteiras disciplinares, alcançando um amplo domínio de validade sem precedentes até agora. De facto, esta teoria não nega a existência de diversos espaços lógico-epistemológicos criados ao longo da história das ciências, mas estabelece mediações entre as conceções mentais e físicas do espaço, propondo o social como unificador do todo. [10]

O espaço é necessariamente social, pois não existe como coisa em si. Dito de outra forma, e em oposição ao pensamento cartesiano que os separa, não há espaço sem sujeito. [11] Lefebvre parte dos trabalhos de Leibniz [12], que afirma que o espaço é infinito, para lembrar que este não tem forma nem orientação atribuível. Isso não significa que ele seja incognoscível, mas que é indiscernível. De facto, o espaço não é um recipiente pré-existente onde já estariam presentes os números, as ideias e as representações antes de os descobrirmos, como pensavam Descartes e Espinosa. O espaço também não é a soma das coisas que ele contém, mas sim o produto das suas relações, e é somente imersos no infinito dessa matéria em movimento que podemos distinguir objetos, conjuntos, dinâmicas. No entanto, Leibniz não defende uma posição subjetivista segundo a qual o observador definiria o espaço ao medi-lo. Um corpo apreende o espaço ocupando-o com a sua própria existência, distinguindo-se das coisas que o rodeiam, mas mantendo-se em relação com elas. O espaço é, portanto, absolutamente relativo. [13]

O autor especifica o carácter relacional e dinâmico do espaço, explicando como os elementos estão ligados e são transformados pelos fluxos de energia que os atravessam. Inspirado por Nietzsche, Lefebvre ilustra como a atividade social, tal como os fenómenos físicos (clima, incêndios, tectónica de placas, etc.), é uma energia em movimento com as suas orientações, as suas estagnações relativas, os seus gastos brutais ou o seu desgaste lento. [14] Assim, o tempo é a intensidade da energia que flui entre e através dos elementos, de acordo com as suas composições e de forma contingente às suas posições (espaciais) uns em relação aos outros. Isto coincide, portanto, com a teoria da relatividade de Einstein: [15] o tempo é a quarta dimensão do espaço.

A definição de Milton Santos [16] esquematiza essa proposta: o espaço é um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações que são ao mesmo tempo solidários e contraditórios. Os sistemas de objetos condicionam a forma das ações; e os sistemas de ações são realizados a partir de objetos existentes, participando assim na sua modificação e/ou na criação de novos. Cada sistema é composto por variáveis ou elementos, e quando o movimento de um deles é modificado, isso tem repercussões mais ou menos importantes no conjunto.

Assim, se não existe lógica espacial que não seja já social, existem leis da natureza, ou seja, parâmetros físicos que condicionam a vida social. Se a Natureza é o espaço original, a espacialidade social, fruto do trabalho humano intencional e da organização da sociedade, é, portanto, uma “segunda natureza”. É esta última que é objeto da investigação geográfica [17]. Lefebvre [18] aplica esta mesma lógica para distinguir – no final do capítulo homónimo – a arquitetónica espacial do espaço global, ou seja, as leis do espaço (compreender as leis da natureza) do desenvolvimento espacial da história social. A globalização capitalista não foi determinada pela natureza ou por qualquer essência humana. Ela configurou-se através do desenvolvimento histórico das forças produtivas, da luta de classes e de muitos outros fatores.

O espaço é, portanto, social, pois a atividade social é o elo que permite preencher o “abismo teórico” que persistia entre as diversas conceções mentais e físicas do espaço. [19] Isso convida imediatamente a estabelecer uma ligação com uma compreensão não restritiva do conceito de produção. Lefebvre alerta para a importância de não a reduzir ao sentido económico da fabricação mercantil de produtos (repetitivos), mas de incluir também a produção de obras (únicas), incluindo as produções intelectuais ou artísticas, bem como o conjunto das produções naturais (animais, vegetais, minerais). [20] Além disso, quando Lefebvre [21] afirma que os animais, tal como as sociedades humanas, “secretam” ou “geram” os seus espaços, exclui que a produção seja sistematicamente intencional ou estritamente fruto de um racionalismo económico. Tal como Marx, Lefebvre defende, portanto, uma conceção aberta que ultrapassa a da produção em geral (processo de trabalho) para a considerar como o resultado da atividade social, portanto, como criadora de valor, de uso até à sua apropriação mercantil. É por isso que, para ele, “a produção e o produzir apresentam a universalidade concreta exigida”. [22]

Assim, muito mais do que socializado, dado que a atividade da sua produção não se reduz a uma ação plenamente racional de um sujeito produtor (como o Estado urbanizador), o espaço social integra as tensões e contradições próprias das diferentes forças produtivas e das relações de classe, bem como outros fatores ambientais ou sociais.

Neste sentido, Lefebvre especifica que os diferentes modos de produção, em conjunção com outras relações sociais, produzem os seus espaços e tempos, tornando-se instrumentos para o pensamento e a ação. Assim, o espaço social é simultaneamente a premissa, o meio e o resultado da ação do sujeito, ou seja, um mediador dinâmico. [23]

Espacializando a crítica da economia política para captar os efeitos sociais da revolução urbana

O termo produção articula a dimensão social da produção do espaço – o seu estatuto epistemológico – com a sua apropriação histórica pela burguesia para a produção e reprodução do capital, no plano económico, mas também ideológico. De facto, para Lefebvre, a produção (mercantil) do espaço abre a possibilidade de uma renovação da economia política, mas também de a fazer “coincidir com as aparências do espaço, como meio global para uma instalação definitiva do capitalismo”. [24]

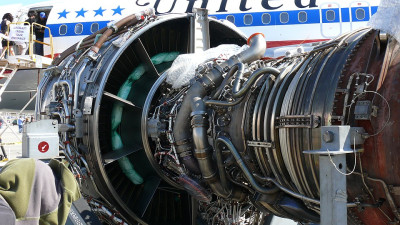

Por enquanto, vamos nos concentrar na crítica da economia política que, para Marx, é a condição para o conhecimento do económico [25]. A economia política clássica do espaço centrou-se historicamente nas estratégias de organização e distribuição das atividades económicas, na distribuição dos investimentos e na repartição das redes de produção-distribuição. [26] Os trabalhos de Lefebvre vão muito além de uma descrição das atividades nos territórios, pois ele revelou como a abstração do espaço (e não da terra) pelo capital o transforma numa força produtiva. Da mesma forma que o trabalho abstrato de Marx é uniformizado para ser quantificável, a fim de atribuir um salário e gerar mais-valia, o espaço abstrato do capital, concebido com base no modelo do espaço euclidiano, pode ser dividido, comparado e vendido graças à sua homogeneidade. [27] É também o espaço fictício da publicidade que vende locais únicos, gerando uma raridade teórica e, com ela, perspetivas de lucros em torno da centralidade criada.

Estes trabalhos esclarecem, portanto, o motor económico da revolução urbana do capitalismo. [28] Desde a Segunda Guerra Mundial, a produção urbana tornou-se a principal fonte de lucro e uma solução sempre disponível para investir o capital excedente quando não se encontram oportunidades noutros setores. [29] Lefebvre e outros autores [30] contribuíram assim para o surgimento dessa crítica da economia política urbana, entre os quais trabalhos de Neil Smith [31] sobre a apropriação da renda e a gentrificação se tornaram referências incontornáveis.

No entanto, é preciso insistir na importância de uma leitura não fetichizada do espaço, que privilegie o estudo das relações sociais. Assim, a crítica da economia política do espaço é um momento da crítica da economia política “geral”, na medida em que se concentra em questões de rendas, apropriação de terras, produção imobiliária e espaços turísticos, o papel das finanças na produção espacial, etc. No entanto, o rigor impõe que não a separemos de uma análise global. Nesse sentido, Ana Fani Alesandri Carlos [32] propõe que uma crítica da economia política do espaço se empenhe em superar a centralidade analítica da economia para recuperar o conteúdo social afetado pela produção do espaço capitalista. Em termos lefebvrianos, trata-se de compreender como os interesses do capital atingem a vida quotidiana, impondo as suas temporalidades através da produção do urbano. [33]

Lefebvre não propõe, portanto, uma economia política abstrata especializada em mercadorias espaciais. Ele não desencarna a política nem a economia, pois é ao observar o desenvolvimento da economia urbana que ele percebe que a urbanização, sustentada pela industrialização, é concomitante ao desaparecimento das comunidades rurais. [34] Essas observações estão na origem da obra aqui analisada, uma vez que, do ponto de vista do espaço social, os espaços rurais e urbanos não devem ser caracterizados apenas pelas suas formas (verdes ou cinzentos, não construídos ou construídos), mas também pelas suas estruturas e funções sociais, o que obriga a reler a história da relação cidade-campo à luz da história dos “comuns”. [35] A urbanização planetária do capital, em gestação desde as cercas do final da Idade Média até a atual metropolização, implica a apropriação de terras e a fragmentação dos territórios das comunidades camponesas, o que significa que os bens comuns rurais estão em vias de extinção.

Embora Lefebvre nunca tenha utilizado esta terminologia, foi associado, através de O Direito à Cidade [36], ao debate sobre os comuns urbanos. A sua compreensão social do rural e do urbano alimenta, mais ou menos diretamente, segundo os autores, uma crítica à economia política dos comuns. David Harvey [37], Silvia Federici [38] e Peter Linebaugh [39] abordam assim como estes comuns urbanos estão ligados a projetos de autonomia e de resistência aos ataques do mercado e ao controlo estatal nas áreas urbanas.

No entanto, não se deve sobrestimar a contribuição de uma conceção do espaço que viria a substituir a centralidade do tempo na teoria social. Num trabalho rigoroso que dialoga com a obra de Lefebvre e Marx, Rolando Espinosa [40] mostra como o primeiro queria completar o trabalho do segundo para desvendar o problema da “reprodução das relações sociais de produção”. Lefebvre estabeleceu esse objetivo defendendo que Marx tinha uma análise historicamente situada da teoria da acumulação primitiva. Ele não teria considerado como a expropriação (territorial), além da produção de valor, fazia parte do modus operandi intemporal do capital para se reproduzir. Foi a partir dessa leitura de Lefebvre que David Harvey [41] propôs o suposto novo conceito de acumulação por despossessão Mas, segundo Espinosa [42], Lefebvre atribuiria demasiada importância ao espaço, enquanto que, para Marx, a sobrevivência do capitalismo se explica pela “subsunção formal e real do processo de trabalho imediato pelo capital”. Em contrapartida, o espaço social, como resultado e ferramenta de reprodução das relações de produção capitalistas, é um conceito que permite, acima de tudo, esclarecer “a canalização, neutralização e reorientação da temporalidade da revolução”. [43]

A alienação metropolitana e o desafio de uma subjetivação política antagónica e urbana

É no sentido lato da produção acima identificada que Lefebvre formulou uma expressão que, embora surja apenas uma vez no prefácio da obra que nos interessa, foi amplamente recolhida e mal interpretada: o conceito de espaço “produtor-produto”. [44] Se Lefebvre precisa que o espaço é produtivo e produtor “à sua maneira”, [45] porque “entra nas relações de produção e nas forças produtivas (mal ou bem organizadas)”, [46] isso dá frequentemente lugar à compreensão de um espaço sujeito, ao atribuir-lhe uma capacidade de produzir. É assim que, em geografia, por exemplo, o espaço social é entendido como equivalente à “dialética espaço-sociedade”.

O problema da “dialética sócio-espacial” é que ela recria determinações na forma de um vaivém entre a sociedade e o espaço, o que reabilita um determinismo do espaço sobre o social (ou “espacialismo”). A origem dessa redução vem do dualismo cartesiano que separa e autonomiza os dois termos, supondo que eles seriam regidos por leis diferentes. No entanto, nem o espaço nem o social podem ser reduzidos a totalidades coerentes independentes. Portanto, eles não podem ser iguais no plano epistemológico, e os trabalhos de Lefebvre não devem ser associados a esse empobrecimento da dialética que separa o espaço do social. [47] Pelo contrário, essa abordagem dualista fundamenta a conceção burguesa do espaço e orienta a sua intervenção espacial (urbanismo, ordenamento do território, etc.) com a convicção de que modificar o espaço gerará mecanicamente mudanças na vida social. [48]

Do ponto de vista económico, o espaço social entra duplamente no aparelho produtivo, pois a produção do espaço significa uma reorganização territorial para sustentar a produção (industrial) no espaço, mas também para a sua própria mercantilização (de terras e imóveis). Além disso, a produção do espaço participa também na reprodução das relações sociais enquanto ideologia. A ideologia do urbanista, por exemplo, legitima a ordem estabelecida e impõe práticas espaciais. Surge, então, uma contradição de espaço entre, por um lado, a pretensão de homogeneização do urbano e, por outro, a fragmentação e a hierarquização que ocorrem pela redução das práticas a objetos urbanos. A racionalidade industrial reduziu o problema urbano ao problema da habitação, ou seja, habitar no habitat. A rua, historicamente um lugar de encontro e de troca, está hoje reduzida à circulação. [49]

Mas, para compreender em que medida se pode afirmar que o espaço “produz” a sociedade, é preciso reconhecer que uma das principais contribuições desta obra é a rematerialização das representações, ou seja, a sua espacialização. Com efeito, para além da dominação sócio-económica, os trabalhos de Lefebvre espacializaram o processo de alienação. É por isso que ele adverte que, no mundo das mercadorias, é o processo de produção que deve ser estudado, e não o “produto acabado” (estático). De facto, as mercadorias não dizem a verdade, elas falam na sua própria linguagem (a dos signos da troca mercantil) e escondem a sua origem: o trabalho social. [50] Os códigos sociais impostos pelas classes dominantes sedimentam-se assim no espaço produzido e empobrecem a vida quotidiana. Combinada com os ritmos intensos da vida urbana, a criatividade fica limitada e orientada para o consumo. [51] O espaço abstrato do capital é, portanto, também instrumental [52] e, segundo Bolivar Echeverría [53], é precisamente essa compreensão da alienação em constante reestruturação que faz a grandeza da obra de Lefebvre.

As políticas urbanas neoliberais procuram controlar o espaço urbano para se apropriarem do valor de uso e de troca, mas também para reprimir formas de sociabilidade que proponham outros modos de produção. [54] Torna-se então possível um paralelo entre os “novos enclosures” do conhecimento e do espaço. Por um lado, a crescente importância dos conhecimentos na produção favorece as enclosures de saber socializado – crescente em meio urbano –, limitando o seu acesso através das barreiras da propriedade intelectual. [55] Por outro lado, as diferenças socioculturais urbanas são captadas e/ou encorajadas pelo capital, porque o carácter excecional de cada identidade – o seu particularismo – contém a raridade e, por isso, um forte potencial de valor acrescentado. Isto revela como a crescente mercantilização da cultura está ligada à produção mercantil de espaços sociais típicos, “lugares consumidos e de consumo”. [56]

A produção de “casulos agradáveis” urbanos, propícios a retiradas identitárias já alimentadas pelo relativismo cultural pós-moderno, convida-nos a ler as experiências locais como realidades particulares (únicas), ou seja a própria expressão da alienação metropolitana e da existência de interesses divergentes entre as comunidades urbanas. De facto, o espaço abstrato e os seus signos no espaço favorecem uma leitura do fenómeno urbano a partir dos objetos e das comunidades, ocultando as classes sociais na problemática urbana. [57]

Assim, no contexto de crescente atomização e diferenciação social própria da sociedade urbana, e de flagrante enfraquecimento dos sindicatos profissionais, o direito à cidade expresso pelo autor convida-nos a assumir o desafio urbano de uma intersubjectivação das classes dos grupos sociais dominados. Trata-se, graças e apesar das diferenças sociais, de reconhecer os pontos comuns estruturais das situações de dominação e os inimigos comuns: o Estado e o Capital. Torna-se, pois, necessário constituir forças materiais correspondentes aos desafios da era pós-fordista, isto é, que integrem o direito à diferença. [58] Estas terão de ser capazes de produzir situações conflituais, mas também de encontrar a sua utilidade noutras situações, apostando simultaneamente na comunização da cidade.

Conclusão

Se há algo a criticar nesta obra, é a falta de objetivo pedagógico na formulação, uma lacuna que contribuiu para reforçar as ideias erradas que o livro procura combater. O uso recorrente de adjetivos para qualificar lugares (social, rural, urbano, etc.) ou indicar certos aspetos do conceito desenvolvido (absoluto, abstrato, diferencial, etc.) pode dar uma substância a esses espaços, coisificando-os na mente de certos leitores. O espaço social produzido não é um sujeito, mas uma ferramenta social que, na configuração atual, foi apropriada pela burguesia para garantir a reprodução das relações de produção capitalistas. Assim, o espaço como produto pode ser considerado produtor na sua aceitação sistémica e não intencional de produção de efeitos que condicionam as ações dos sujeitos, tal como a natureza. Ao contrário do espaço coisificado do pensamento cartesiano, o espaço social só pode ser considerado produtor se for entendido como um dispositivo ancorado na matéria e inseparável da sociedade que “sabe fazê-lo funcionar”.

Os contributos da produção social do espaço social tornam esta teoria unitária ainda inigualável no plano científico. A sua força reside num pensamento dialético que antecipa o pensamento complexo e permite fazer coincidir abordagens físicas e filosóficas, mantidas juntas pela (meta)filosofia materialista. E, como desenvolvi, além da dimensão estritamente económica do urbano, esta teoria abre campos de investigação a priori menos óbvios, nomeadamente o dos processos de subjetivação política e a sobrevivência das comunidades e do proletariado no urbano capitalista. O espaço social permite assim espacializar processos de dominação cruzados, como faz Silvia Federici [59] com o patriarcado e Stefan Kipfer [60] com o colonialismo. Lembrar que esta teoria integra de facto a diferença convida a pensar O direito à cidade sob o ângulo da fragmentação espacial e, portanto, social. Isto coloca o desafio das mobilizações sociais na capacidade de reconhecer no outro condições semelhantes de despossessão e exploração. A produção do espaço é, portanto, sempre atual para pensar a revolução.

Bibliografia

- Brancaccio, Francesco, 2019, Changer la ville. André Gorz et les communs urbains. Variations, n°22 [en ligne].

- Castells, Manuel, 1972, La Question Urbaine, Paris : Maspero.

- Echeverría, Bolivar, 2006), « Lefebvre y la crítica de la modernidad », Veredas : revista de pensamiento sociológico, 12, 33-37.

- Einstein Albert, 1915, « Erklärung der Perihelionbewegung der Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie » SPAW, n°47, p. 831-839.

- Espinosa, Rolando, 2020, « El proyecto de espaciología de Henri Lefebvre », Cuadernos de Geografía : Revista Colombiana de Geografía 29 (2), 505-525.

- Federici, Silvia, 2018, Re-enchanting the world : feminism and the politics of the commons. Oakland, CA : Kairos/Pm Press.

- Harvey, David, 2012, Rebel Cities : From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso : Londres.

- Harvey, David, 2004, « The new imperialism : accumulation by dispossession », Socialist register, n° 40.

- Harvey, David, 1973, Spatial Justice and the City, Baltimore : John Hopkins University Press & Londres : Edward Arnold.

- Hodkinson, Stuart, 2012, « The new urban enclosures », City 16 (5), 500-518 [en ligne].

- Kipfer, Stefan, 2019, Le temps et l’espace de la (dé) colonisation. Dialogue entre Frantz Fanon et Henri Lefebvre, Paris : Eterotopia/Rhizome.

- Lariagon, Renaud, 2025, « La Production de l’espace ou la triade perçu/conçu/vécu d’Henri Lefebvre : de la réflexion épistémologique à la concrétion méthodologique », In S. Caillault & F. Rippol (Eds.), Dimension spatiale des rapports sociaux et champ scientifique. pp. 59-76. PUR : Rennes.

- Lariagon, Renaud 2020, « Los « Comunes Urbanos » Frente a la Teoría del Espacio Social de Henri Lefebvre », ACME, An International journal of critical geographies, Vol 19, n°3, n° spécial : « Producción Social del Hábitat y Comunes Urbanos », 610-627 [en ligne]

- Linebaugh, Peter, 2009, The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons For All. Berkeley : University of California Press.

- Lefebvre, Henri, 1974 [2000], La production de l’espace, Paris : Anthropos.

- Lefebvre, Henri, 1973, La survie du capitalisme : la re-production des rapports de production, Paris : Anthropos.

- Lefebvre, Henri 1970a, Du rural à l’urbain, Paris : Anthropos.

- Lefebvre, Henri, 1970b, La révolution urbaine, Paris : Gallimard.

- Lefebvre, Henri, 1968, Le droit à la ville, Paris : Anthropos.

- Lefebvre, Henri, 1961, Critique de la vie quotidienne II, Fondements d’une sociologie de la quotidienneté, Paris : L’Arche.

- León, Efraín, 2011, « Territorialidad campesina y contrareforma agraria neoliberal en México », in Georgina Calderón and Efraín León (dir.), Descubriendo la espacialidad social desde América Latina, México : Itaca, 179-208.

- Santos, Milton, 1997, La nature de l’espace. Paris : L’Harmattan.

- Schmid, Christian, 2008, Henri Lefebvre’s theory or the production of space : Towards a three dimentional dialect. In Difference, Everyday Life : Reading Henri Lefebvre. Londres : Routledge, 27-45.

- Singer, Paul, 1975, Economía política de la urbanización, México : Siglo XXI.

- Smith, Neil, (1987), « Gentrification and the Rent Gap », Annals of the Association of American Geographers, 77(3), 462 – 465 [online].

Notas:

[1] Lefebvre, 1974.

[2] Lefebvre, 1973.

[3] Lefebvre 1968 ; 1970a ; 1970b.

[4] Espinosa, 2020.

[5] Schmid, 2008.

[6] Echeverria, 2006.

[7] Castells, 1972.

[8] Harvey, 1973.

[9] Lariagon, 2025.

[10] Lefebvre, 1974 [2000], 7-19.

[11] Dear, 1994.

[12] Lefebvre, 1974 [2000], 197-200.

[13] Ibid.

[14] Ibid., 19-23.

[15] Einstein, 1915.

[16] Santos, 1997.

[17] Lefebvre, 1974 [2000], 39-40.

[18] Ibid., 262.

[19] Ibid., 7-19.

[20] Ibid., 85.

[21] Ibid., 42.

[22] Ibid., 23, les italiques sont de l’auteur.

[23] Léon, 2011.

[24] Lefebvre, 1974 [2000], 41.

[25] Ibid.

[26] Carlos, 2023, 161.

[27] Lefebvre, 2000 [1974].

[28] Lefebvre, 1970

[29] Harvey, 2012.

[30] Voir Singer, 1975.

[31] Smith, 1987.

[32] 2023, 161.

[33] Lefebvre, 1970b, 118-136.

[34] Lefebvre, 1970a.

[35] Lariagon, 2020.

[36] Lefebvre, 1968.

[37] Harvey, 2012.

[38] Federici, 2018.

[39] Linebaugh, 2009.

[40] Espinosa, 2020.

[41] Harvey, 2004.

[42] Espinosa, 2020, 523.

[43] Ibid.

[44] Lefebvre, 2000 [1974], XX-XXI.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Lariagon, 2025.

[48] Kipfer, 2019.

[49] Lefebvre, 1970, 109-115.

[50] Lefebvre, 2000 [1974], 97.

[51] Lefebvre, 1961.

[52] Lefebvre, 2000 [1974], 323-335.

[53] Echeverría, 2006.

[54] Hodkinson, 2012.

[55] Brancaccio, 2019.

[56] Lefebvre, 2000 [1974], 145.

[57] Lariagon, 2020.

[58] Kipfer, 2019.

[59] Federici, 2018.

[60] Kipfer, 2019.

Renaud Lariagon é doutorado em geografia pela Universidade de Caen Normandia e pela Université National Autónoma do México onde é investigador no Centro de Estudos Mexicanos e Centro-americanos.

Texto publicado originalmente na revista Contretemps. Traduzido por Carlos Carujo para o Esquerda.net.