“Achávamos que estávamos no céu e veio o inferno“. Agosto fez disparar os números da área ardida

Assim titulava um jornal diário, a propósito da vaga de incêndios que lavra desde o fim de semana. Já em férias, assola-me um misto de incredulidade, de revolta e impotência. Odemira em sobressalto, mais uma vez. Tenho amigos na Zambujeira, no Vale Juncal, na Baiona, em Odeceixe, em São Miguel, muitos deles imigrantes que se contam entre as mais de 1400 pessoas retiradas de casas. Sei que estão a salvo e já começam a refazer vidas de luta e sacrifício. Mas a amargura destes dias não abranda, sobretudo pelo que está para vir.

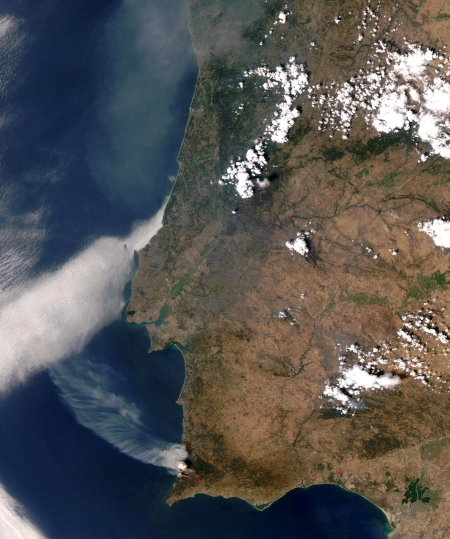

Imagem do incêndio em Odemira registada pelo programa europeu Copérnico.

A relativa acalmia de Julho, numa Europa em brasa, deveu-se ao anticiclone dos Açores. O seu fim abrupto após visita do Papa não é obra do Demo nem do Espírito Santo. As temperaturas batem novos recordes e cada vez mais a Norte: 46,4 graus em Santarém, próximos dos 47,3 atingidos na Amareleja, em 1 de Agosto de 2003.

Do baú das memórias, desenterro o artigo que escrevi na revista "A COMUNA" n.º 6, de Setembro 2004: "O fogo e as cinzas - desertificação avança", hoje republicado e cujo título alude à obra homónima de Manuel da Fonseca.

O que mais choca é que ele está estupidamente atual. Descontando pormenores (em 2004 Julho foi mais quente e Agosto parecia mais fresco, até que…) e episódios da governação de Durão Barroso e Santana Lopes, está lá tudo: bloco central de interesses, compadrios público-privados no negócio dos incêndios, promiscuidade entre poderes públicos central e locais com a construção civil e os empreendimentos turísticos que desordenam o território e o tornam cada vez mais vulnerável…

O governo insiste que depois de 2017 investiu muito mais no combate e na prevenção dos incêndios. Mas a situação está, pior, sobretudo devido ao descalabro das alterações climáticas.

Embora de âmbito geral, o artigo situa-se entre Odemira e as serras de Monchique e do Caldeirão, um território mártir e ciclicamente devastado pelo fogo, que cada vez mais se parece com o norte de Africa. Após e para além de cada incêndio, o deserto avança mesmo… e acelera!

7 de agosto de 2023 - Incêndio em Odemira. Foto de Luís Forra, agência Lusa.

Republicação do artigo original em “A Comuna” n.º 6, de Setembro de 2004:

Como é possível?

Eis a pergunta que baila em todos os espíritos lúcidos. Um ano depois, a tragédia repete-se, como um fenómeno cíclico, algo de inevitável, uma espécie de novo fado português:

“Deixa Arder” e “Até ao próximo Verão” ...

Só as chuvas do Agosto mais frio dos últimos 104 anos deitaram alguma água na fervura, ao ponto de o ministro da Agricultura, Costa Neves, se vangloriar que este ano a área ardida seria inferior à de 2003: mais de 423 mil hectares de floresta reduzidos a cinzas, 20 mortos, 117 casas totalmente destruídas e 190 pessoas desalojadas, o pior ano de que há memória! Mas há palavras que queimam a língua e, mal estas tinham sido proferidas, a subida do mercúrio trouxe o inferno de volta ao concelho mártir de Tavira, mas também a Góis e à imensa mancha de pinhal do centro do país.

No entanto, o diagnóstico estava feito e recolheu ampla convergência de opiniões: a prevenção tem de começar pelo reordenamento florestal, o que implica atuar a vários níveis: diversificar a floresta, privilegiando as espécies autóctones; criar descontinuidades espaciais e quebrar as monoculturas – em especial o eucalipto que cresceu exponencialmente nas últimas décadas, ao serviço da indústria da pasta de papel; promover o emparcelamento, já que a proliferação de pequenos proprietários, descapitalizados ou sem ligação direta a parcelas adquiridas por herança, dificulta o acompanhamento e a limpeza das matas, a abertura de caminhos e aceiros, a manutenção de açudes e planos de água, enfim, todo o investimento indispensável à renovação da floresta.

O papel insubstituível do Estado na propriedade, gestão e defesa da floresta

O associativismo pode e deve desempenhar um papel importante no reordenamento florestal, mas não supre funções essenciais que só o Estado pode desempenhar.

Um artigo notável de Paulo Trigo Pereirai pôs o dedo na ferida: "Não encontramos, nem encontraremos associativismo (sem incentivos públicos) nas centenas de milhares de pequenos proprietários florestais que retiram um rendimento económico nulo, ou muito pequeno, da propriedade. Para muitos deles o benefício da propriedade é sobretudo simbólico, pois foi de um pai, de uma tia, de um bisavô ou trisavô. Curiosamente, os incêndios afetam pouco o benefício simbólico (a terra continua lá!). Só parece haver um caminho a percorrer que envolve, direta ou indiretamente, sobretudo a administração central. Realizar a atualização cadastral e clarificar os direitos de propriedade, dar incentivos fiscais e outros à concentração da propriedade privada e ao associativismo e, sobretudo, aumentar significativamente a propriedade florestal pública. Aumentar o papel do Estado na propriedade, não significa, necessariamente, que seja a administração, ou mesmo uma empresa de capitais públicos, a gerir a propriedade. Uma coisa é certa, o Estado não deve demitir-se, mas antes empenhar-se em adquirir maior propriedade florestal e em melhorar a regulação dos privados, sobretudo os que não gerem as suas propriedades."

E adianta alguns dados que ajudam a situar algumas causas da nossa tragédia florestal:

"Portugal é o país europeu com menor proporção de área florestal pública (7,7 %), enquanto a média europeia (excluindo a federação Russa) é de cerca de 51 %. Por outro lado, a proporção da floresta que é efetivamente gerida, seja pelo Estado, autarquias ou privados, é reduzida (33,8 %), ao contrário de outros países em que a floresta é um recurso gerido na sua quase totalidade: Suécia, a 100 %, Irlanda, a 93,8 % e Reino Unido, a 93,2 %. Daqui resulta que a rentabilidade da floresta portuguesa é baixa. Finalmente, Portugal tem cerca de 409 mil proprietários florestais privados, sendo a dimensão média da propriedade (7,5 hectares) muito inferior à europeia (12,8 hectares)".

Também a propósito da estrutura fundiária florestal, é incontornável questionar o papel do Estado e a forma como ele (não) tem sido exercido por governos submetidos a uma lógica neoliberal.

Promessas, medidas no papel, atrasos, descoordenações, incompetências...

Em Agosto de 2003, Durão Barroso declarava solenemente: "O país compreendeu agora que não se pode pactuar com a incúria e que se deve olhar para o interior e para o desmazelo em que está o nosso território". E prometia um programa especial de emprego e recuperação económica para as zonas atingidas pelos incêndios, comprometendo-se a apresentar até final de Outubro medidas que permitam ter "uma floresta mais bem ordenada e criadora de riqueza". Anunciou ainda uma intervenção "de emergência" do Estado no mercado da venda de madeira e garantiu que os apoios sociais serão canalizados "de forma rápida e sem burocracias".

Um ano depois, 3,2 milhões de euros (cerca de um terço do total das ajudas) continuam por atribuir às vítimas dos incêndios de 2003 e há o risco de alguns apoios se perderem por incumprimento de prazos e dificuldades burocráticas que atrasam a aprovação de projetos pela Comissão Nacional de Apoio Solidário às Vítimas (CNASV), criada pelo Governo para coordenar a distribuição das verbas angariadas. Alguns destes atrasos são da responsabilidade das autarquias que "mostraram velocidades diferentes na candidatura aos projetos", pois nem todas têm a mesma capacidade técnica, segundo reconhece a própria ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Imagem de satélite da NASA onde se vê incêndio em Monchique, em 2003. Crédito: AFP - Agence France-Presse, Agência Lusa.

Mas a maior parte dos atrasos e omissões deve ser imputada à administração central e a organismos dela dependentes. No Algarve (não será caso único), a Direção Regional do IFADAP não dispõe de meios para analisar em tempo útil as candidaturas entregues, por exemplo, pela Associação de Produtores Florestais de Barranco do Velho, em plena serra do Caldeirão. Perderam-se assim fundos disponíveis no III Quadro Comunitário de Apoio para apoio à limpeza, conservação, beneficiação e reflorestação da serra algarvia, numa das zonas mais fustigadas pelos recentes incêndios de Julho de 2004.

A Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, criada em Abril de 2004. teve a sua primeira reunião em Junho, reconhecendo não dispor de quaisquer meios de ação. Assim, que credibilidade podem merecer as promessas do ministro Costa Neves, em Agosto de 2004, de um plano de ordenamento e gestão da floresta, a estar pronto até Março de 2005?

(Falta de) estratégia e de meios de combate a incêndios

A crise política, aberta pela “fuga” de Durão Barroso para Bruxelas, deixou sem resposta um requerimento entregue pelo Grupo Parlamentar do BE na Mesa da AR, em 1 de Julho de 2004:

"Estão já entregues e colocados à disposição do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil os dois aviões pesados (Canadair), os 10 aviões ligeiros (Dronadair) e os 8 helicópteros pesados que faziam parte de um dispositivo especial para o combate atempado de incêndios, anunciado publicamente pelo Primeiro-Ministro Durão Barroso, na Sertã, como totalmente disponíveis a partir do dia 1 de Julho?"

O atual primeiro-ministro, Santana Lopes, foi obrigado a reconhecer que encontrou "muita coisa, nalguns casos quase tudo, por fazer..." não só em matéria de prevenção, como no combate aos incêndios – o que não serve de atenuante, já que este governo fundamentou a sua legitimidade na continuidade política do anterior.

Em Novembro de 2003, o então ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, anunciou estar a "analisar a necessidade da aquisição de meios próprios para o Estado, em colaboração com as Forças Armadas, como existe noutros países". Em Janeiro de 2004, no final dos trabalhos da comissão parlamentar sobre fogos florestais, foi consensual a necessidade de alterar a política relativa ao emprego de meios aéreos, já que o aluguer de aviões e helicópteros para a época dos fogos se revela mais cara e menos eficaz do que a existência de meios próprios do Estado.

O Governo também chegou à mesma conclusão. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, general Paiva Monteiro, anunciou que o MAI tem mantido conversações com o Ministério da Defesa "no sentido de encontrar uma solução entre os meios que a Força Aérea prevê abater ao serviço nos próximos anos, nomeadamente helicópteros Puma", confirmando existir já um oficial de ligação da Força Aérea a trabalhar na Proteção Civil. Admitiu, no entanto, que a concretização deste plano só será viável em 2005.

Só que o drama dos incêndios não se compadece com calendários político-militares e Portugal continua desarmado e dependente de ajudas externas que nem sempre pode ou sabe aproveitar. É confrangedora a comparação com a Grécia, país com um clima semelhante, uma mancha florestal idêntica e o mesmo tipo de dificuldades orçamentais: em 2001, este país dispunha de 22 Canadair e quatro C-130 para o combate aos incêndios; em Portugal, os dois C-130 deixaram de operar porque a Proteção Civil considerou o seu equipamento obsoleto; mas, na aflição dos incêndios de 2003, teve de solicitar a Marrocos o envio de aviões idênticos.

Incêndio em Monchique, 2003. Foto de Luís Forra, agência Lusa.

Entretanto o Estado continua dependente de contratos com empresas privadas que alugam aviões e helicópteros, algumas das quais pertencem a lóbis económicos e políticos com influência nos governos – o que ajuda a explicar a morosidade na tomada de medidas concretas. São inúmeras as queixas dos bombeiros e autarcas sobre a atuação destes meios: ineficácias, incompetências e até suspeitas graves sobre reacendimentos de fogos dados como extintos.

A participação e o papel das forças armadas na proteção civil

A opção do governo pela compra de helicópteros e submarinos de guerra, em vez de aviões Canadair, navios e outros meios de combate à poluição marítima, torna urgente um debate de fundo sobre o lugar e a prioridade da proteção e defesa civil e ambiental do território, dentro do próprio conceito estratégico de defesa nacional.

Será legítimo termos forças armadas que servem apenas de peões numa estratégia de guerra global dos EUA e da NATO, além de pretexto para as indústrias de guerra faturarem, enquanto a população, o território e os nossos espaços aéreo e marítimo continuam totalmente vulneráveis ao narcotráfico, à poluição marítima e às catástrofes naturais? Assim, não é de admirar que a participação de militares na vigilância e limpeza da floresta, bem como no enquadramento e apoio aos bombeiros no combate a incêndios, anunciada com pompa e circunstância pelo ministro da Defesa (e agora também do Mar) Paulo Portas, não tenha produzido quaisquer efeitos visíveis. Ainda por cima, a exclusão inicial do Alentejo e do Algarve, talvez por considerar que nada mais aí haveria para arder depois de 2003, revelou-se desastrosa, como realçou o insuspeito Macário Correia.

Desertificação galopante, sobretudo a Sul

Importa olhar para além desta conjuntura trágica, ciclicamente reavivada. Entre as causas naturais que favorecem os incêndios está o aquecimento global do planeta. Entretanto, os senhores do mundo ignoram o protocolo de Quioto ou prosseguem, alegre e criminosamente, o comércio das emissões de CO2 ... Há urna consciência cada vez mais alargada de que as alterações climáticas são reais e a desertificação não é apenas um "papão" para agitar em anos de seca.

Os incêndios não são uma mera consequência, eles aceleram as próprias causas naturais, com a subida das temperaturas médias e a redução da humidade atmosférica relativa. Por isso têm aumentado a sua frequência e extensão, numa espiral que impulsiona novos saltos qualitativos de degradação dos ecossistemas.

O fogo é um poderoso acelerador do lento processo de desertificação que pode tornar-se irreversível. Por sua vez, o despovoamento – abandono do território, ausência de intervenção agrícola, crescimento indiscriminado de matos, falta de vigilância – facilita a eclosão e a rápida propagação dos incêndios.

Em Portugal, as zonas de grande risco estão a Sul, mas não se podem ignorar os sinais de alerta nas enormes áreas de pinhal do centro e norte do país, devastadas pelo fogo e sujeitas à erosão. Todo o interior corre riscos de desertificação. Até há pouco, em Portugal considerava-se este fenómeno quase circunscrito ao Alentejo – onde, aliás, já haveria pouco para arder... Os recentes calores de Junho desfizeram este mito: grandes extensões de mato e manchas de sobro e azinho arderam no perímetro da albufeira de Alqueva, nos concelhos de Portel e Vidigueira. E subsiste uma vasta área florestal nos concelhos de Mértola, Almodôvar, Ourique e Odemira.

O grande incêndio do Caldeirão, que alastrou ao Algarve, começou em São Barnabé, no concelho de Almodôvar. Arderam perto de 10 mil hectares de mato e floresta de crescimento lento (sobreiros, azinheiras, medronheiros e alfarrobeiras), com prejuízos estimados em um milhão de euros. Mais de 300 pequenos e médios agricultores ficaram sem nada: desde a cortiça ao mel, até aos javalis e outras espécies cinegéticas.

O concelho de Odemira (o mais extenso da Europa) tem a maior mancha florestal do país: as matas de eucalipto de São Teotónio, em grande parte pertencem à Portucel, o que explica a pouca ocorrência e extensão dos incêndios (apenas alguns focos em 2003) devido ao ordenamento florestal garantido por aquela empresa, até há poucos anos pública.

Algarve: uma calamidade programada

O Algarve não tem escapado ao fenómeno da desertificação e, muito menos, aos incêndios. Em 2003 o fogo devastou as serras de Monchique e Espinhaço de Cão e vastas áreas dos concelhos de Aljezur, Monchique e Silves. Um ano depois, a paisagem continua desoladora: cabeços desnudados, onde se trava uma luta entre a vida e a morte e troncos carbonizados fazem lembrar uma barba mal semeada; há talos recém-nascidos e folhagem que tenta renascer, mas muitos podem permanecer áridos. Às portas de Silves, a paisagem faz lembrar os desertos avermelhados do Norte de África.

Incêndio em Silves, foto de Luís Forra, Lusa.

Em 2004 a tragédia estendeu-se aos concelhos de Tavira (em Junho, Julho e Agosto), Loulé, São Brás de Alportel, novamente Monchique e Silves... O que se seguirá? Deixo um repto aos geógrafos: a divulgação de imagens de satélite da serra algarvia no final do Verão de 2004, comparadas com as de 2002, para não recuar mais... E, se possível, uma panorâmica mais vasta englobando o Alentejo, a Andaluzia e o Magrebe. Se uma boa imagem vale mais do que mil palavras, assim se tornará mais clara a continuidade (geofísica e não só...) entre o Norte de África e o Sul peninsular.

Aos incêndios sucedem-se enxurradas de Outono, arrastando cinzas e lamas, alagando povoações, derrubando pontes e contaminando derrubando pontes e contaminando aquíferos que há muito ultrapassaram o ponto crítico, quer em termos quantitativos, quer qualitativos. Não porque falte água no Algarve, mas porque os caudais continuam desregulados.

Aos pés da serra e da zona do barrocal, resta a estreita faixa litoral, onde se concentra a esmagadora maioria da população. Aí a crise ambiental é potenciada pela exploração turística intensiva e pela construção selvagem, com impunidade garantida pelo 'bloco central' de interesses na generalidade das autarquias. Cabrita Neto, presidente da associação de hoteleiros e governador civil do cavaquismo, é o rosto deste Algarve do cimento e com poucos escrúpulos, mesmo políticosii. É preciso apontar o dedo aos verdadeiros responsáveis que hoje choram pela crise do turismo e preparam mais um assalto ao erário público, batendo à porta da Secretaria de Estado, recém-instalada em Faro.

Mãos criminosas, inimputáveis e mandantes…

Parte significativa dos incêndios tem origem criminosa, mas isso não diminui a responsabilidade do Estado pela falta de medidas eficazes de prevenção e combate a este flagelo A justiça tarda não apenas em relação aos autores materiais – muitos considerados inimputáveis – mas também, e sobretudo, em relação aos mandantes e beneficiários destes crimes.

Ao longo dos anos, algumas medidas foram sendo tomadas, como o tabelamento temporário do preço da madeira ardida (e em grande parte aproveitável) para limitar a especulação de madeireiros que fazem lucros fabulosos à custa da desgraça alheia. Uma lei de 1990 interditou, durante dez anos, a alteração do uso dos solos das áreas ardidas; posteriormente, tal proibição foi levantada em zonas classificadas como urbanas ou urbanizáveis pelos PDM – o fogo pode acelerar a efetiva alteração do uso do solo, abrindo a porta ao compadrio da construção civil com algum poder autárquico.

Nas vagas incêndios dos últimos anos, a investigação judiciária tem-se revelado impotente, sequer, para controlar pirómanos cadastrados que, em regra, cumprem penas no inverno e andam à solta no Verão. No pleno respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos arguidos, não será possível o cumprimento de penas (em geral curtas) no período de Junho a Setembro ou o recurso a meios de controle como as pulseiras eletrónicas, já usadas em casos de prisão preventiva?

E se os executantes do crime de fogo posto andam (quase todos) à vontade, o que dizer dos mandantes? Não há memória duma investigação levada até ao fim, deslindando as teias dos interesses urbanísticos, turísticos ou energéticos que acabam por beneficiar dos incêndios. Dez anos de proibição do uso do solo é pouco para investimentos estratégicos de grande monta, com múltiplos instrumentos de pressão e cumplicidades junto do poder central e local. É necessário que a lei obrigue à reflorestação das áreas ardidas, sob pena de expropriação, em casos de obstrução ou manifesta incapacidade de a cumprir.

Autarcas – como os de Monchique e Vila de Rei – têm denunciado actividades criminosas por trás do deflagrar dos fogos e de alguns reacendimentos. Crescem suspeitas em relação a negócios privados de combate aos incêndios, pagos com dinheiros públicos. E a especulação imobiliária ou turística não se restringe ao Algarve.

O Estado português foi levado ao Tribunal Europeu, por incumprimento da diretiva comunitária de avaliação de impactes ambientais no empreendimento imobiliário do Abano, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais. Estão previstos nada menos de dois aldeamentos turísticos com 235 lotes, um hotel com 100 camas e um campo de golfe, entre o Guincho e a Malveira da Serra, em zonas incluídas na rede Natura 2000. Coincidência ou não, esta área foi palco de grandes incêndios, em 2001 e 2002, chegando a rondar a Quinta da Marinha...

Como afirmou, em recente comunicado, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, é tempo de saber se "o Estado faz parte do problema ou parte da solução?"*

i Professor do ISEG, ver "Público” de 1 de Setembro de 2003

ii Cabrita Neto patrocinou uma aliança PSD-PCP, que durou mais de uma década, na Região de Turismo do Algarve; também as Câmaras PS (Portimão, Loulé e outras) se distinguem por alguns dos maiores atentados urbanísticos e paisagísticos cometidos no Algarve.